Обмен углеводов

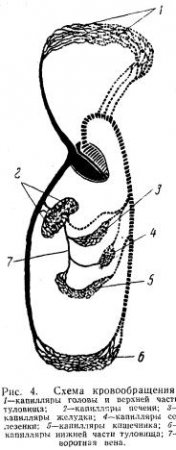

Содержание глюкозы в крови постоянно (0,1%) и поддерживается на этом уровне за счет гликогена, имеющегося в печени. Эта функция печени носит название гликоген ной функции. Отклонение содержания глюкозы от нормы приводит к нарушению обмена, заболеванию и в некоторых случаях к смерти.

Углеводный обмен регулируется центральной нервной системой. Если кролику сделать укол в дно четвертого желудочка мозга (сахарный укол), то возбуждение передается из центральной нервной системы к печени по нервным путям, в результате чего часть гликогена печени распадается на глюкозу и концентрация глюкозы в крови повышается. Через 1—2 часа после этой операции в моче животного появляется сахар, который в нормальных условиях в моче отсутствует.

В углеводном обмене участвуют гормоны инсулин и адреналин, которые регулируют содержание сахара в крови.

Инсулин способствует отложению гликогена в печени и мышцах и превращению глюкозы в тканях до конечных продуктов углеводного обмена: CO2 и H2O.

Адреналин, наоборот, усиливает превращение гликогена в глюкозу и этим способствует повышению содержания сахара в крови.

Образование гликогена в печени и превращение его в глюкозу происходит под действием ферментов фосфорилазы и фосфатазы.

Этот процесс, протекающий в печени, можно изобразить следующей схемой:

Глюкоза, поступившая из печени в кровь, используется клетками тканей. В мышечной ткани часть ее расходуется в окислительных процессах, связанных с клеточным дыханием; часть превращается в гликоген, который откладывается в клетках и особенно интенсивно расходуется при мышечной работе.

При окислении углеводов выделяется энергия, которая используется для мышечной работы и процессов синтеза.

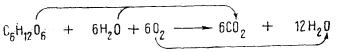

В тканях глюкоза окисляется до конечных продуктов обмена CO2 и Н2О:

C6H12О6 + 6О2 → 6 CO2 + 6 H2О.

Превращение гликогена в CO2 и H2O происходит в организме через ряд промежуточных реакций. Часть из них протекает без участия кислорода, — так называемые анаэробные реакции, часть — в присутствии кислорода. — так называемые аэробные реакции.

В анаэробных реакциях углеводного обмена мышечный гликоген расщепляется до молочной кислоты (гликолиз), в аэробных молочная кислота окисляется до CO2 и Н2О.

Химические превращения гликогена и глюкозы в процессе обмена протекают с участием фосфорной кислоты. По-видимому, фосфорные соединения глюкозы и промежуточных продуктов ее обмена более способны к реакциям и легче подвергаются химическим изменениям под действием соответствующих ферментов, чем эти же соединения, не связанные с фосфорной кислотой.

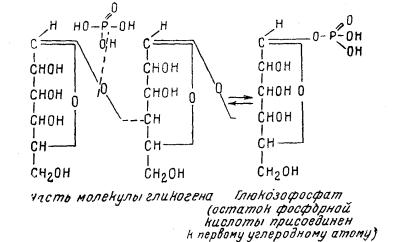

Как было указано, в процессе фосфоролиза глюкозофосфат образуется при участии фосфорной кислоты. Фосфорилирование глюкозы или промежуточных продуктов углеводного обмена, например фруктозофосфата, происходит за счет АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), при этом АТФ переходит в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту).

Гидролиз фосфорилированной глюкозы происходит при участии фермента из группы эстераз — фосфатазы.

Основными потребителями глюкозы крови являются мышечная и нервная ткани. Поступая в мышечную ткань, глюкоза превращается в гликоген. Гликоген, так же как и в печени, путем фосфоролиза переходит в промежуточное соединение — глюкозофосфат.

Фосфоролиз гликогена происходит следующим образом:

Глюкозофосфат, образовавшийся при фосфоролизе гликогена, в результате ферментативной реакции переходит в глюкозофосфат, у которого остаток фосфорной кислоты находится у шестого атома углерода; последнее соединение претерпевает дальнейшие превращения, что представлено следующими реакциями:

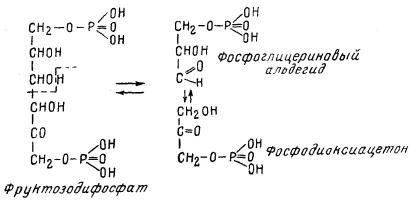

Фруктозодифосфат ферментативным путем расщепляется на две фосфотриозы:

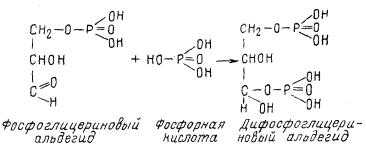

Дальнейшие превращения в мышечной ткани происходят с фосфоглицериновым альдегидом, который фосфорилируется фосфорной кислотой, в результате чего образуется дифосфоглицериновый альдегид:

Фосфодиоксиацетон превращается в фосфоглицериновый альдегид по мере использования последнего.

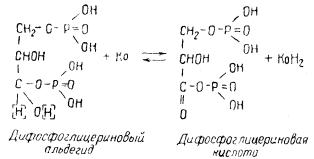

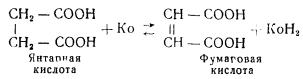

Дифосфоглицериновый альдегид окисляется в дифосфоглицериновую кислоту в результате отнятия водорода ферментом дегидразой. Водород принимается небелковой группой фермента, называемой кодегидразой Ко.

Дифосфоглицериновая кислота передает фосфорную кислоту на АДФ. Образовавшееся соединение претерпевает внутримолекулярную перегруппировку и, потеряв молекулу воды, превращается в пировиноградную кислоту.

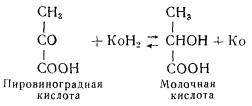

Пировиноградная кислота восстанавливается в молочную кислоту за счет восстановленной кодегидразы:

Меньшая часть образовавшейся в процессе гликолиза молочной кислоты, примерно Vs, окисляется до углекислого газа и воды; большая часть ее синтезируется вновь в гликоген (происходит ресинтез гликогена).

Энергия, выделяемая при окислительном распаде молочной кислоты до конечных продуктов углеводного обмена — CO2 и H2O, используется для ресинтеза гликогена. Следовательно, реакции, протекающие с участием кислорода и без него, взаимно связаны и происходят одновременно.

Окислительный распад молочной кислоты начинается с ее превращения в пировиноградную кислоту под действием фермента, получившего название дегидразы молочной кислоты (активная группа — кодегидраза). Окисление пировиноградной кислоты происходит при участии большого количества ферментов.

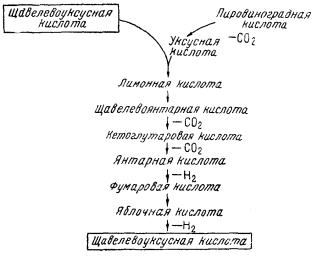

Механизм этого процесса еще нельзя считать окончательно выясненным. Предполагают, что происходит конденсация пировиноградной кислоты со щавелевоуксусной; при этом образуется трикарбоновая кислота (лимонная). Лимонная кислота в результате сложной цепи превращений переходит в щавелевоуксусную, которая вступает в реакцию конденсации с новой молекулой пировиноградной кислоты. Углерод пировиноградной кислоты превращается в этом процессе в CO2, а водород, принятый дегидразами, переносится системой окислительно-восстановительных ферментов на кислород, доставляемый к клеткам кровью; при этом образуется вода.

Ниже схематически показан процесс окисления пировиноградной кислоты, получивший название цикла трикарбоновых кислот.

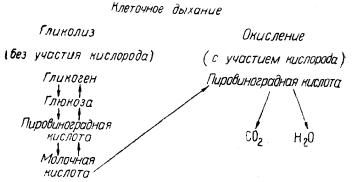

Таким образом, в тканях при превращении гликогена и глюкозы в молочную кислоту протекает сложная цепь реакций без участия кислорода (гликолиз).

Окисление образовавшейся молочной кислоты в пировиноградную и пировиноградной кислоты до конечных продуктов — CO2 и H2O — достигается рядом реакций, происходящих при участии кислорода (клеточное окисление).

Посредством этих анаэробных и аэробных реакций осуществляется клеточное дыхание (см. схему).

Клеточное окисление в основном заключается в реакции соединения водорода окисляемого вещества (гликогена, глюкозы) с кислородом. Однако нельзя отождествлять клеточное дыхание с клеточным окислением. Из схемы видно, что окисление составляет лишь часть клеточного дыхания.

Чтобы произошла реакция окисления водорода кислородом воздуха, требуется система окислительно-восстановительных ферментов; непосредственное соединение водорода с кислородом в тканях невозможно.

Важную роль в процессе клеточного дыхания выполняют дегидразы, которые являются промежуточными переносчиками водорода. Реакции с их участием протекают следующим образом:

Восстановленная кодегидраза передает водород другому ферменту, который переносит принятый водород на новое соединенно, и последним веществом, принимающим на себя водород, является молекулярный кислород воздуха. Реакция переноса водорода нa молекулярный кислород осуществляется оксидазами. В результате соединения водорода окисляемого вещества с кислородом образуется вода.

Установлено, что весь вдыхаемый кислород используется только на окисление водорода; окисление углерода происходит без участия кислорода воздуха, за счет кислорода воды и кислорода окисляемой молекулы органического вещества, например глюкозы:

Таким образом, окисление гликогена в организме представляет собой длинный ряд связанных между собой реакций. При этом происходит постепенное, ступенчатое выделение энергии окисляемого вещества, что имеет большое физиологическое значение, так как клетки тканей могут наиболее эффективно использовать эту энергию.

Если бы водород гликогена или другого окисляемого вещества мог сразу соединиться с молекулярным кислородом воздуха с образованием воды, то это привело бы к выделению очень большого количества энергии, что было бы подобно взрыву в живой клетке.

- Всасывание

- Пищеварение

- Пищевые вещества

- Классификация ферментов

- Свойства ферментов

- Химическая природа ферментов

- Ферменты

- Минеральные соли

- Полисахариды

- Дисахариды

- Моносахариды

- Углеводы

- Липиды

- Классификация белков

- Биологические особенности белков

- Изоэлектрическая точка белков

- Коллоидальная природа белков

- Молекулярный вес белков

- Денатурация белков

- Методы выделения белков

- Теории строения белков

- Способ связи аминокислот в белковой молекуле

- Аминокислоты

- Белки

- Химия важнейших веществ, входящих в состав организма животных

- Активная реакция среды

- Значение воды для жизни организма

- Элементарный состав организмов

- Понятие об обмене веществ

- Производство зубных щеток